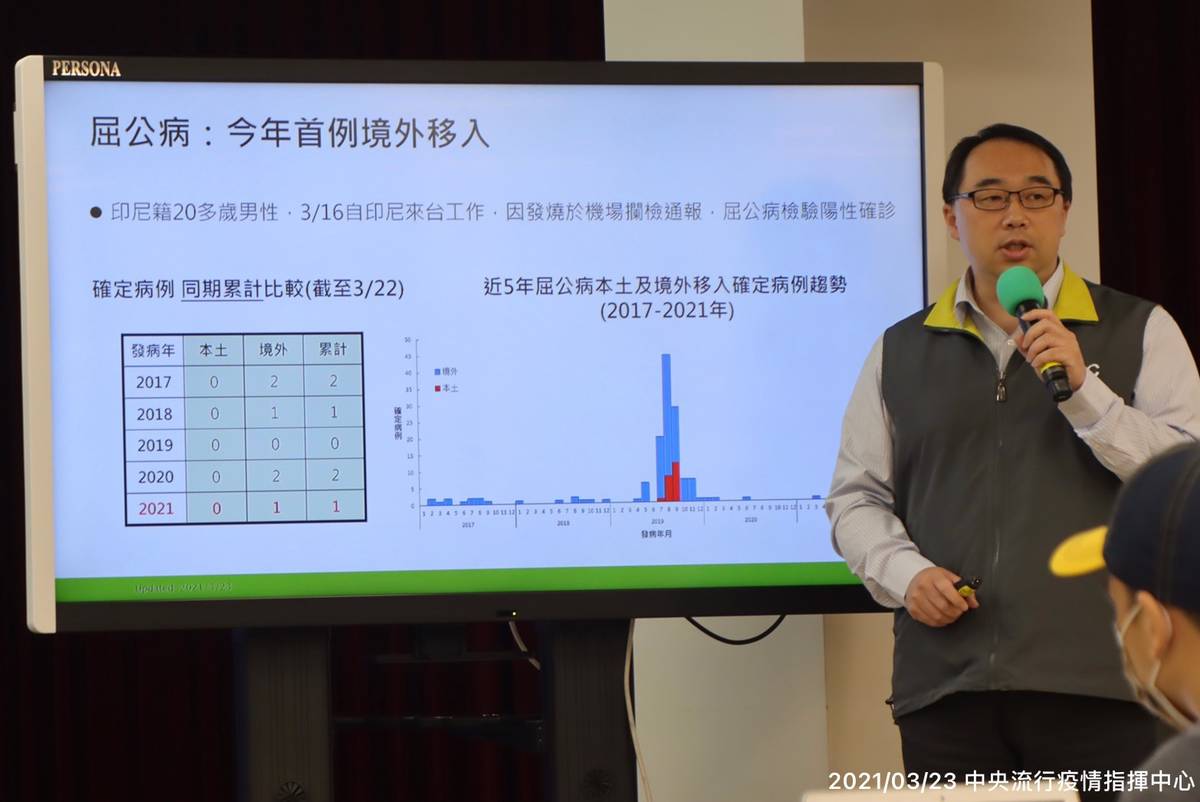

疾管署今(23)天公布國內出現今年首例境外移入屈公病確定病例,是印尼籍男性,今年3月16號來臺工作,因發燒在機場攔檢通報並採檢,登革熱與COVID-19均為陰性,但血清檢驗出屈公病毒陽性確診,個案目前住院隔離中,同行者2人沒有疑似症狀。

我國從2007年就將屈公病納入法定傳染病,截至目前累計232例確診,九成個案感染地為東南亞國家,今年首例境外移入屈公病確定病例,是來臺工作的印尼籍20多歲男性,在機場時就因為發燒被攔檢通報,經採檢後確診。近期東南亞多數國家屈公病疫情處相對低點,泰國及馬來西亞今年迄今累計百餘例,尚低於去年同期,惟馬來西亞近期爆發屈公病疫情,2月16日迄今累計已逾50例。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青說明,屈公病跟登革熱相同,都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染,並不會人傳人,潛伏期2到12天,大多數患者約在7到10天內可以康復。典型症狀包括發燒、頭痛、噁心嘔吐、疲倦、肌肉痠痛,且有半數的患者會出現皮疹,症狀和登革熱很像。

林詠青醫師補充,比較特別的是,70%的屈公病患者會有關節痛或關節炎症狀,出現在雙側手腳關節。可能持續幾週到幾個月之久,甚至讓患者疼痛到連走路都有困難,造成生活上相當大的不便。另外,新生兒、65歲以上長者、慢性病患者等高風險族群,仍有出現併發症的可能,包括心肌炎、肝炎、腦膜腦炎等,因此預防屈公病仍不可輕忽。

疾管署呼籲,民眾如果有計劃前往東南亞等屈公病流行地區,要做好防蚊措施,穿著淺色長袖衣褲,使用政府機關核可的防蚊藥劑,並居住在有紗門、紗窗的房舍,入境臺灣時有相關症狀應主動通報衛生單位安排就醫,就醫時請告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)等,以利及早通報、診斷及治療。