臺北市客家文化基金會攜手臺北市文化基金會,展開藝文館所交流合作計畫,合作展出光影藝術裝置,並首度策劃「臨暗仔」地景藝術節,即日起進行到6月29日,透過11組藝術家的參與,期望連結文化與環境,開啟藝術與客家永續概念的對話。

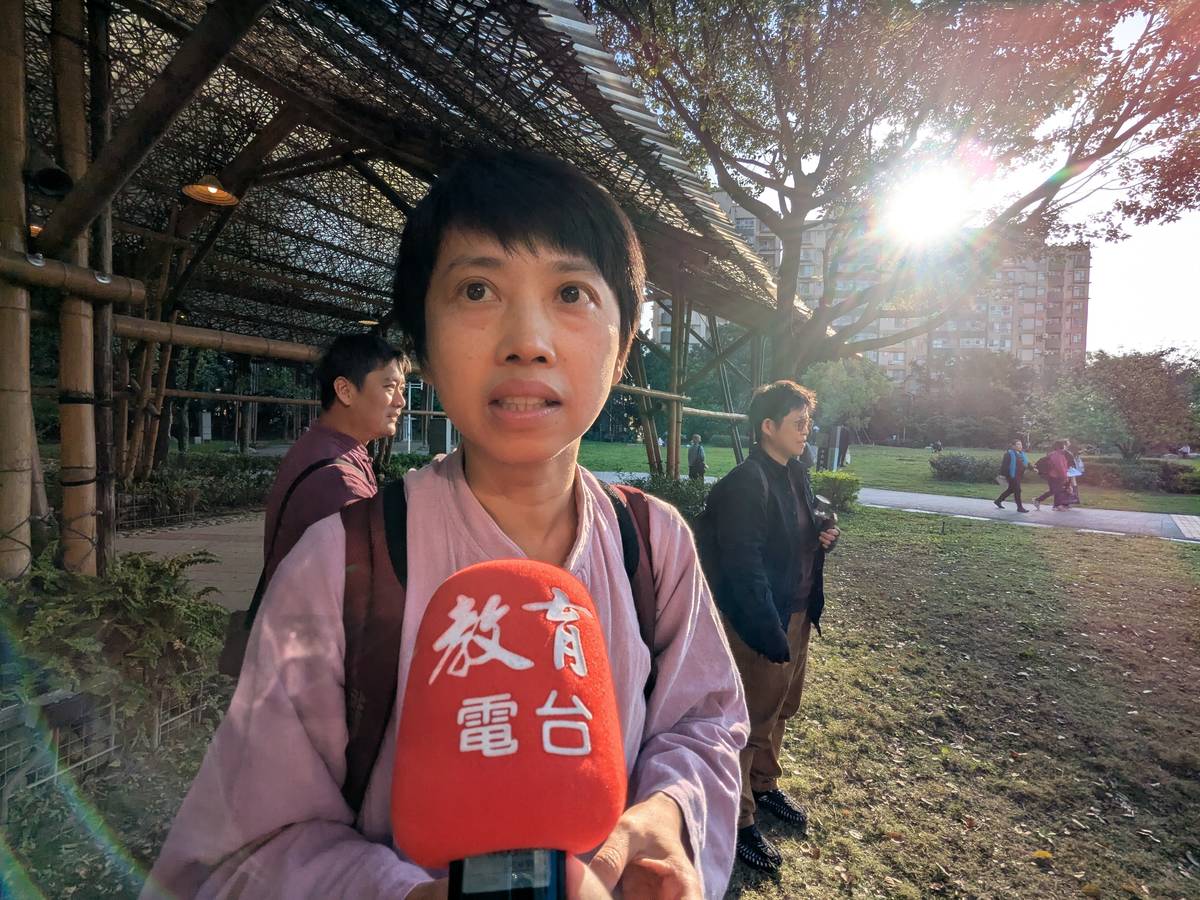

臺北市客家委員會主任委員吳文德表示,客家文化基金會多年來邀請藝術家參與創作,並以「永續發展」為目標,在今年3月推出「臨暗仔」地景藝術節,藝術作品結合環境保護和客家文化元素。「臨暗仔」在客語中指白晝將逝、夜幕初臨的過渡時刻,象徵光影交錯間的新生與變化,也代表文化的交替與延續,即日起到6月29日於客家文化公園展出。

「臨暗仔」地景藝術節邀請11組藝術家參與,以自然生態、人文記憶與環境共生為創作靈感,並延續客家物盡其用的精神,結合再生回收媒材進行藝術品創作,共展出10組新創作品、1組邀展作品,其中有3件作品於2025寶藏巖光節展出,其餘作品於客家文化主題公園展出。

楊芳宜、賴桂春與林俊作共同創作的《臨暗塑光》,捕捉以回收塑袋與金屬線編織溫暖的光影小屋,詮釋客家文化中「惜物愛物」的永續精神。藝術家楊芳宜表示,這件作品邀請兩代或家人共創作品,透過創作,讓家人間的對話促成更多理解與包容的可能。作品中所使用的回收塑料,經過募集、整理、裁剪,轉化為「光條」與「光帶」等創作元素,彎折著對過去的回憶與情感,編織入小房結構中,賦予其新生的樣貌,並傳達客家文化中「惜物愛物」的永續精神。

周學涵的《白中螢》透過回收紙材與紫光照射,呈現舊磚飾的幽微螢光狀態,回應歷史與日常物件的轉化。超級浪 Hyper Wave《游離的引線》為邀展作品,以客家公園座落於臺北盆地的核心地帶為創作靈感,從「臺北以前是一座湖」的說法出發,藝術家以大型潛水艇作為這個探索計畫的譬喻與舞臺,透過科技轉化方式演繹神話野史,探討臺北湖是否真的曾經存在。

吳文德主委並表示,客家文化主題公園年入園達143萬人次,創歷年新紀錄,日前也申請通過環境教育場域認證,未來將舉辦更多與客家文化相關的環境教育活動。