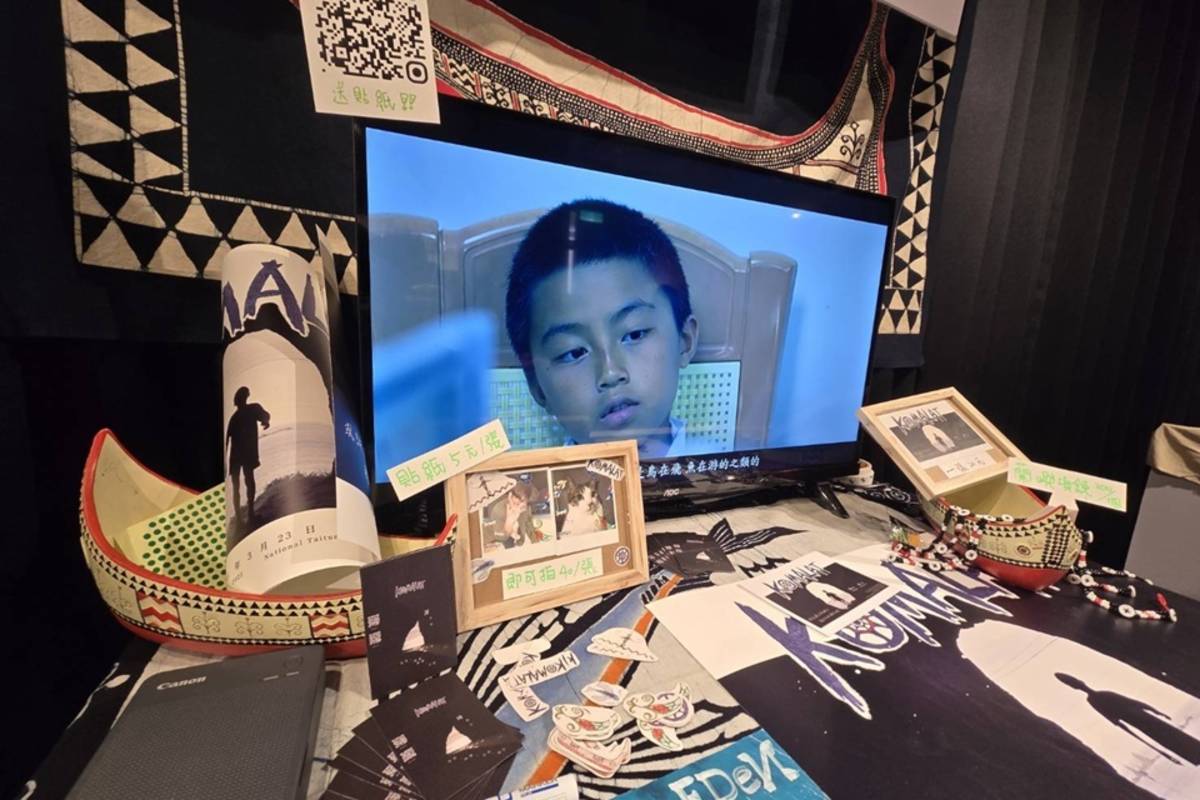

國立臺東大學數媒系畢業成果展,呈現學生設計的環境教育及社會關懷數位教材,其中微電影《Komalat》,講述從蘭嶼到臺灣求學的孩子,因不適應環境遭到霸凌,後來回到家鄉,釋放天性、找到自我,不再被視為「過動」,真人真事改編,深入探討蘭嶼過動症兒童的成長歷程,真摯影像感動許多觀眾。

有注意力缺陷過動症特質的兒童,常見注意力不集中、活動量過多及行為衝動等情形,除了接受治療、輔導之外,改變環境或生活方式,也可以讓「過動」不再「特殊」,接納自己的與眾不同,東大數媒系學生以真人真事改編的紀錄片《Komalat》,探討蘭嶼過動症兒童的成長歷程,真摯動人。

學生謝崇硯說,主角谷馬拉(Komalat)因為父母工作的緣故,從蘭嶼到臺灣生活求學,但因文化差異與過動特質,與新環境格格不入,與同學師長常有衝突,甚至遭到霸凌。

一次偶然,學校老師了解谷馬拉的情況,帶著他回到故鄉蘭嶼,在那裡,谷馬拉逐漸釋放天性。「谷馬拉回蘭嶼給奶奶照顧,也和以前的朋友見到面,老師發現他在臺灣和蘭嶼有著不同的樣貌,在那個環境下處得比較好。」

學生陳枻安說,希望透過紀錄片傳達「障礙可能是被環境所建構的」,有過動特質的孩子到了城市,「動作比我們快,比較衝動」,回到相對原始、自然的地方更適合他,可以注意到很多別人沒注意的東西,「像我們這種去那裏可能就被淘汰掉。」

紀錄片《Komalat》由學生陳枻安、謝崇硯、黃群皓創作,改編自謝崇硯姪子的真實故事,他說,姪子轉學回蘭嶼後,每天都跟朋友過得很開心,非常享受那邊的生活,他也表示,Komalat是他的達悟族名,由祖父命名,意為「攀爬」,也寓意勤奮、刻苦,而以Komalat為故事主角命名,則是他對姪子的期許。