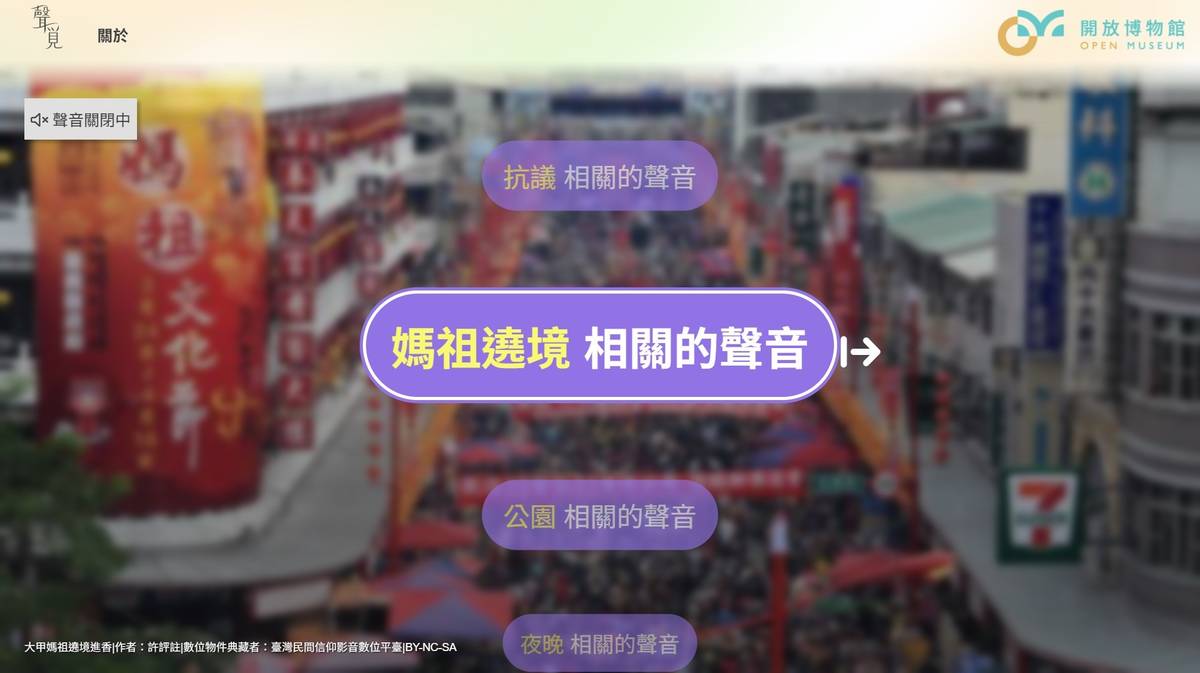

讓民眾在AI視角下體驗廟會、愛情、兒童的聲音,中央研究院數位文化中心響應518國際博物館日,今(114)年推出「尋聲覓音」活動,首度透過AI聲音導覽系統,民眾只要一指點選,即可隨機播放聲音藏品,超過兩萬筆聲音資料,涵蓋廟會、山歌、自然生態等,並有部分限定語音導覽。

中研院院長廖俊智表示,AI不僅促進科學研發,更改變文化典藏的詮釋方式。本次AI導覽呼應國際博物館日的年度主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」,「聲覓」系統的推出,正是具體展現科技與人文的結合。

中研院表示,這次推出8檔跨領域數位展覽,涵蓋科學與人文主題,部分展覽配合「尋聲覓音」活動加入聲音導覽。在科學領域方面,《森林的絨毯》探索苔蘚與地衣的微觀世界;《恆星寶寶與他灑滿有機分子的塵埃漢堡》從天文角度描繪生命起源的科學想像。人文領域方面,《川西地區史前文明探尋》以及《商代青銅器學院》結合數位敘事與線上虛擬講師「商王后妲己」,讓古文明不再艱澀難懂;《臺灣與冷戰:檔案特展》則以珍稀史料回望時代風雲。此外,《臺灣原住民族文化展》與《臺灣漢人民間信仰》兩項常設展也全面數位化,打造沉浸式的導覽體驗。《南方.島嶼.人文》將檔案、短片與環境聲音融合,重新呈現臺灣歷史記憶。

中研院並指出,今年三大亮點內容首次公開包括國立臺灣博物館推出《自然影像典藏網》,開放近400幅公眾授權影像,展現花粉的細節之美;國家電影及視聽文化中心數位博物館,釋出二千筆歷史新聞影片與臺灣新電影運動40週年訪談資料;以及「原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」完整記錄原住民族農耕與飲食文化,展現臺灣原住民族文化的多樣性。而臺北陽明教養院攜手臺北孔廟策畫的《轉角遇見孔子》,以畫作與六藝創作幽默詮釋儒家思想。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠表示,隨著數位轉型已成為主流,今年透過與中華民國博物館學會合作,積極運用開放博物館策畫線上展,讓受限於時間與空間的展覽得以重現。在「尋聲覓音」的帶領下,聲音不再只是展覽的背景,也為博物館未來開啟了嶄新的想像,歡迎民眾上「開放博物館」平臺網頁,體驗用耳朵「逛」博物館。