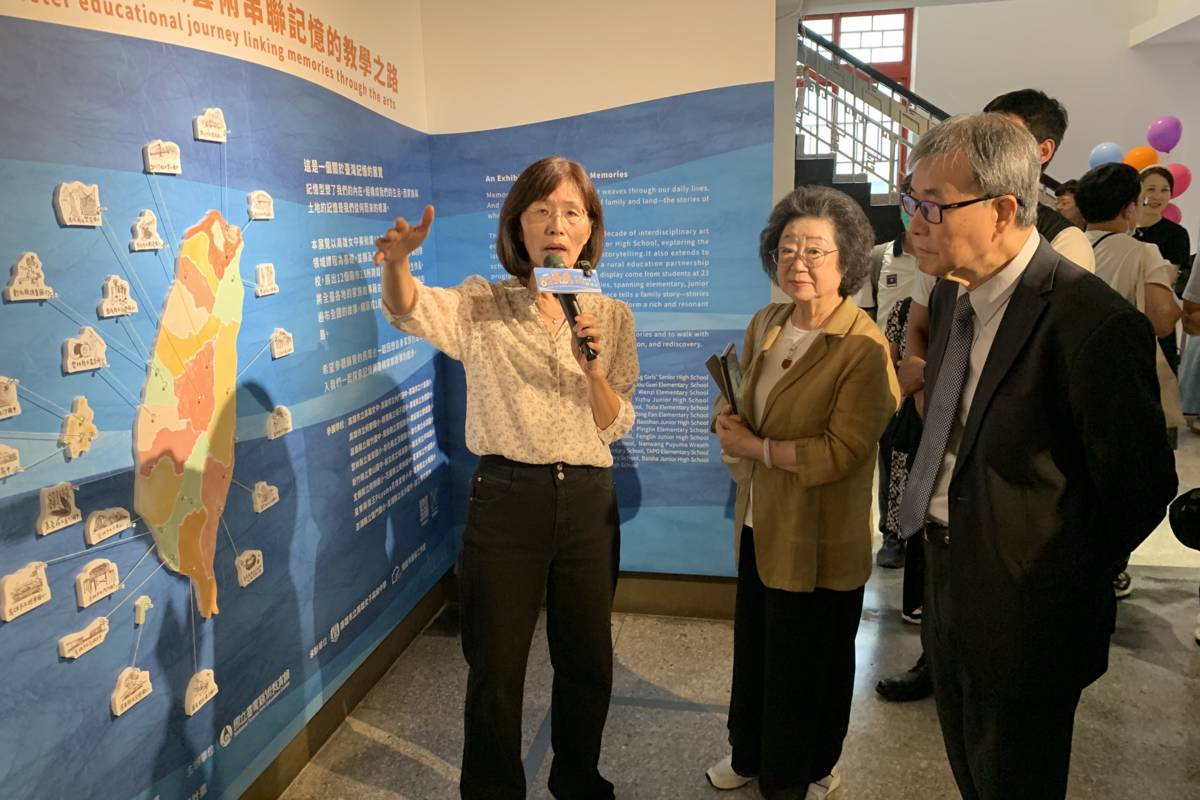

國立臺灣藝術教育館即日起至9月21日,推出溫暖人心的藝術展覽《故事島:台灣囡仔ㄟ記憶柑仔店》,今天(5日)舉行展覽開幕式,教育部長鄭英耀與監察委員范巽綠都親臨出席,肯定以藝術記錄集體記憶的重要價值,並期盼教育串聯情感與土地的連結。

藝教館說明,展覽匯聚高雄女中10年來引導學生以美術課程記錄家族與社區故事的教學成果,並擴及參與島嶼偏鄉陪伴計畫的多所學校,累積超過57,512公里的藝術教學里程,展出來自全臺12個縣市、23所國小至高中的學生作品,透過繪畫、立體裝置與多媒體互動等形式,描繪出一座充滿情感與文化厚度的「記憶故事島」。

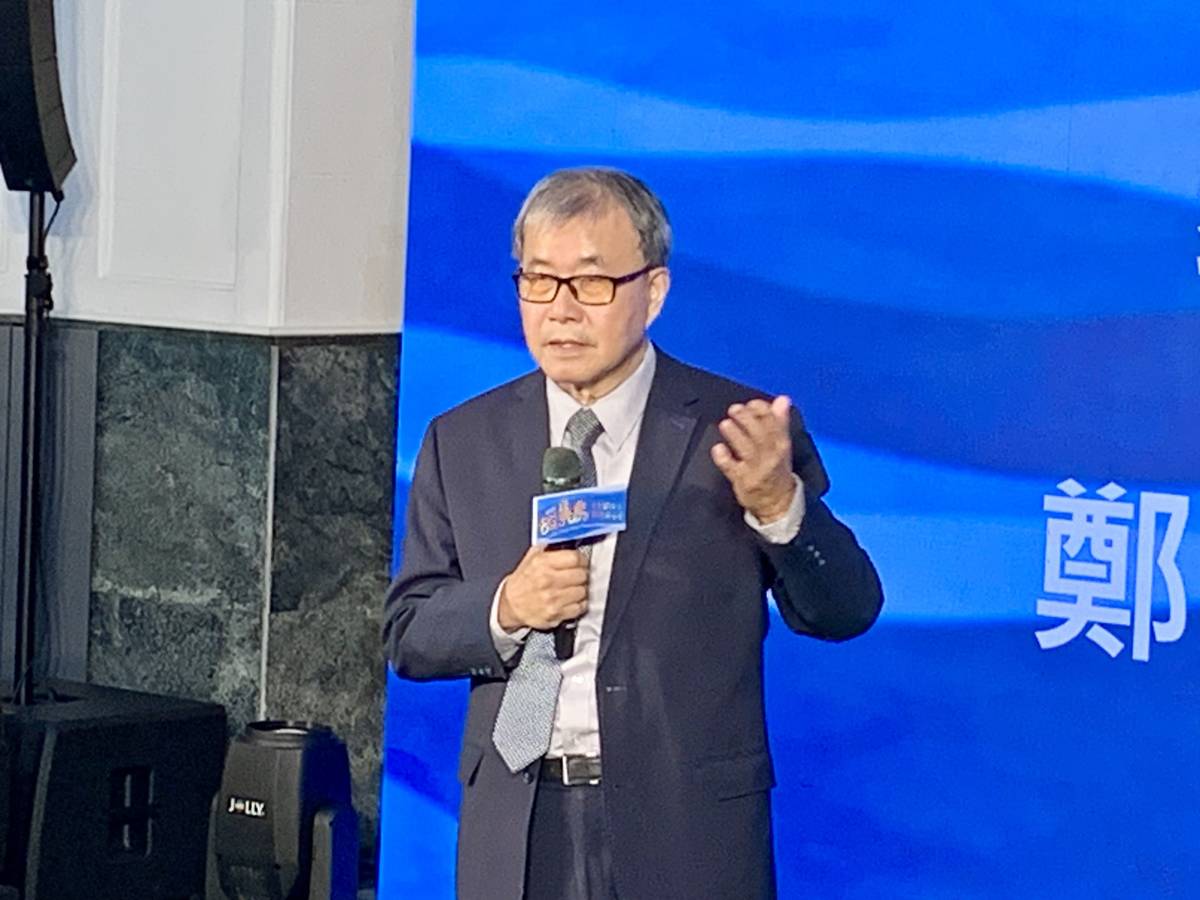

教育部長鄭英耀表示,二十多年前推動本土教育與口述歷史時,他也曾帶著錄音機深入鄉間,記錄長輩生命故事,串起隔代的情感,並理解臺灣整體社會的發展;這次展覽的藝術教育行動,具有相同的價值與人才培育,能夠透過繪畫、傳話,運用多元的素材創作,不論是繪畫、影音或是語言,去書寫臺灣的故事、歷史及族群,是非常令人感動的事,因為只有真正認識臺灣,才能夠疼惜這塊土地,這樣的教育實踐,正是臺灣人才培育的養分與希望來源。

監察委員范巽綠致詞時回顧,這項課程計畫最初由高雄女中發起,結合藝術課程與口述歷史,透過記錄家族記憶,串聯不同世代的情感與故事。她提到,當年美術老師劉癸容和紀錄片導演陳慧齡合作推動「島嶼的集體記憶」課程,從一封家書出發,記錄學生訪談長輩的歷程,後來剪輯成紀錄片《給阿嬤的一封信》,並於2021年入圍金馬獎最佳紀錄片。范巽綠委員強調,這樣的教學方式讓學生重新認識自身族群歷史,也促使原本斷裂的跨世代對話得以重建,具有深遠的教育意義。

范巽綠委員指出,參與的學校從高雄出發,逐步擴展到全臺數百所學校、數千位師生,發展成為具有原創性的「島嶼集體記憶」課程。范委員強調,每個孩子的家中都有值得記錄的故事,透過學習母語與創作,孩子開始理解自身家族歷史,與土地建立情感連結,期盼這樣兼具臺灣主體性與教育深度的課程,能成為學校教育的常態,讓臺灣的集體記憶得以長久保存、代代相傳。

藝教館表示,展覽期間將同步舉辦一系列結合故事與藝術創作的工作坊,邀請民眾親身體驗用藝術探索自我與記憶的感動。