國家科學及技術委員會長期支持下,國家災害防救科技中心與日本文部科學省所屬的國家防災科學技術研究所(NIED)合作,針對花蓮木瓜溪進行橫跨33年的地貌變遷研究。研究團隊深入分析1990年至2022年間木瓜溪河道沖刷與侵蝕紀錄,探討其河流「回春作用」的過程與機制。此項研究成果已於今年6月刊登於國際頂尖學術期刊《npj Natural Hazards》,備受國際學界關注。

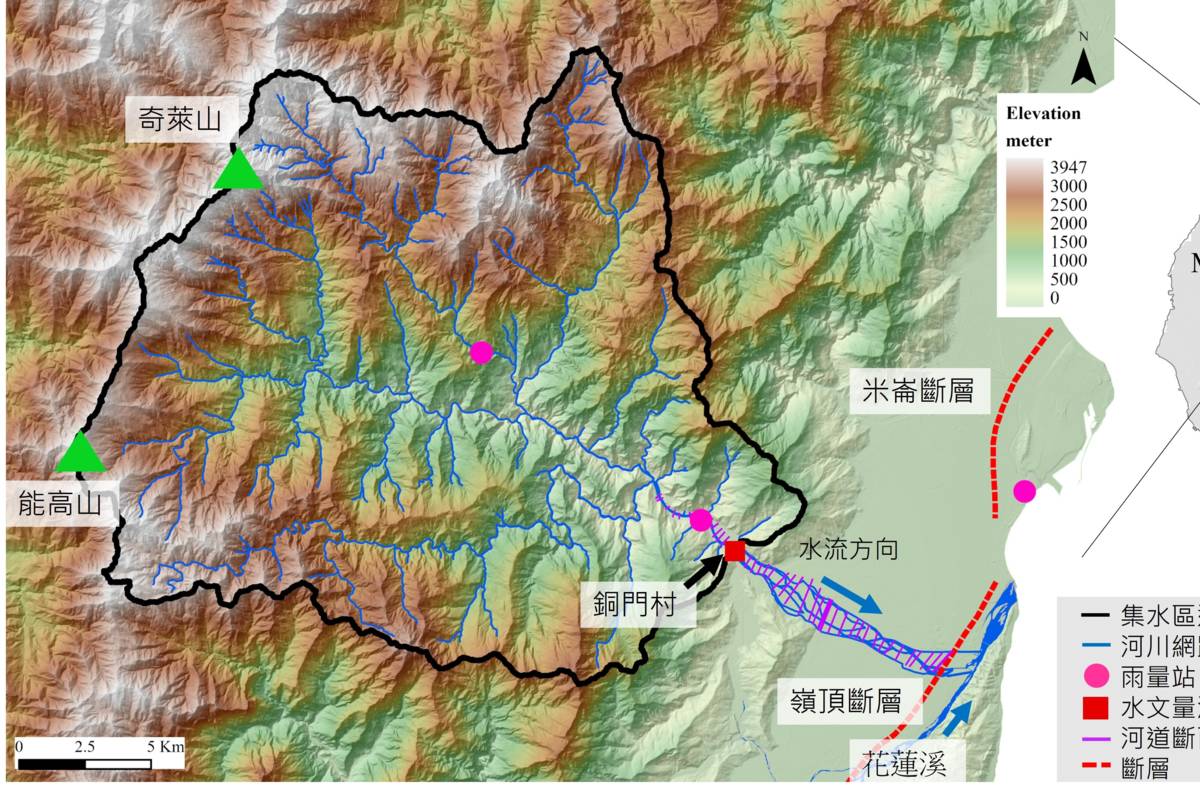

國科會表示,本研究選定花蓮木瓜溪作為標的,分析其縱向侵蝕與橫向擺盪所構成的回春歷程。木瓜溪全長約54公里,是花蓮溪北側最大支流,河道坡度陡峭、水流湍急。研究團隊整合氣象署、水利署與農村水保署建置的降雨、崩塌、流量、輸砂與河道斷面等33年間的大數據資料,進行詳盡的時空變化分析。根據資料顯示,1990年6月的歐菲莉颱風曾帶來每小時106毫米、單日總雨量達479毫米的極端降雨,對木瓜溪集水區造成重大衝擊,導致大量土石沖刷與堆積,使原本的河床大幅抬升,侵蝕基準面隨之改變。

在該次颱風之後,花蓮地區又接連發生3次規模超過6.4的地震。地震造成沿岸坡體土石結構鬆動,加上接續每年發生的大型颱風挾帶豪雨,使坡地結構不斷遭受破壞。這些連續性災害形成複合式地貌變遷機制,加速河道的縱向切割與橫向擺盪。

研究團隊檢視相關數據後發現,在重大地震與颱風豪雨過後,木瓜溪的日平均輸砂量與單日最大輸砂量均為平時的6至7倍。在回春作用影響下,河道平均垂直侵蝕深度達5.5公尺,最大橫向遷移距離更超過930公尺。隨著時間演進,木瓜溪河道的侵蝕與擺盪趨於穩定並呈現收斂現象,顯示出地貌逐漸自我調節、恢復穩定的自然過程。

這種由自然災害觸發的侵蝕與沉積交替作用,使木瓜溪的河道在歷次颱風與地震後不斷重塑樣貌。每一次極端事件皆重新定義河道形貌與水流走向,展現自然地景在劇烈擾動下的自我調節能力,正可對應古語「十年河東、十年河西」,實為環境遽變的具體寫照。

國科會強調,本研究透過長期觀測與大數據整合分析,揭示臺灣在極端氣候與地震頻繁環境中,河川如何進行地貌調整與回春。此成果不僅有助於深入認識自然環境演變機制,也能提升災害預警與風險管理能力,進一步提供災後重建規劃參考,引導社會更理解如何與自然共處,達到人地共生的永續目標。