根據臺北市衛生局統計,今年截至8月18日,北市已累計27例登革熱境外移入病例,是全臺最多,感染來源9成以上為東南亞國家,其中以印尼9例為最多。衛生局提醒民眾,下雨過後有利於病媒蚊孳生,除了要預防登革熱外,也要小心屈公病疫情,請民眾澈底清除戶內外的積水容器,降低蚊媒傳染病的傳播風險。

臺北市衛生局疾病管制科張惠美科長說明,日前颱風帶來降雨,加上近日天氣炎熱,可能助長病媒蚊孳生。提醒民眾,白線斑蚊、埃及斑蚊除了能傳播登革熱外,也可傳播屈公病。近期國際屈公病疫情嚴峻,北市雖無屈公病確定病例,但全國已累計17例屈公病境外移入病例發生,請民眾務必把握颱風過後1週,澈底清除戶內外的積水容器,以降低蚊媒傳染病的傳播風險。

張惠美科長表示,屈公病最早於1952年於非洲發現,在我國屬於第二類傳染病,發病初期症狀與登革熱相似,包含突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹,不過兩者疼痛特徵不同。登革熱俗稱「斷骨熱」,全身關節疼痛像骨頭斷掉一樣,而屈公病則以手腳的小關節、手腕及腳踝疼痛較明顯,部分屈公病患者甚至可能出現持續數週至數月的嚴重關節疼痛。

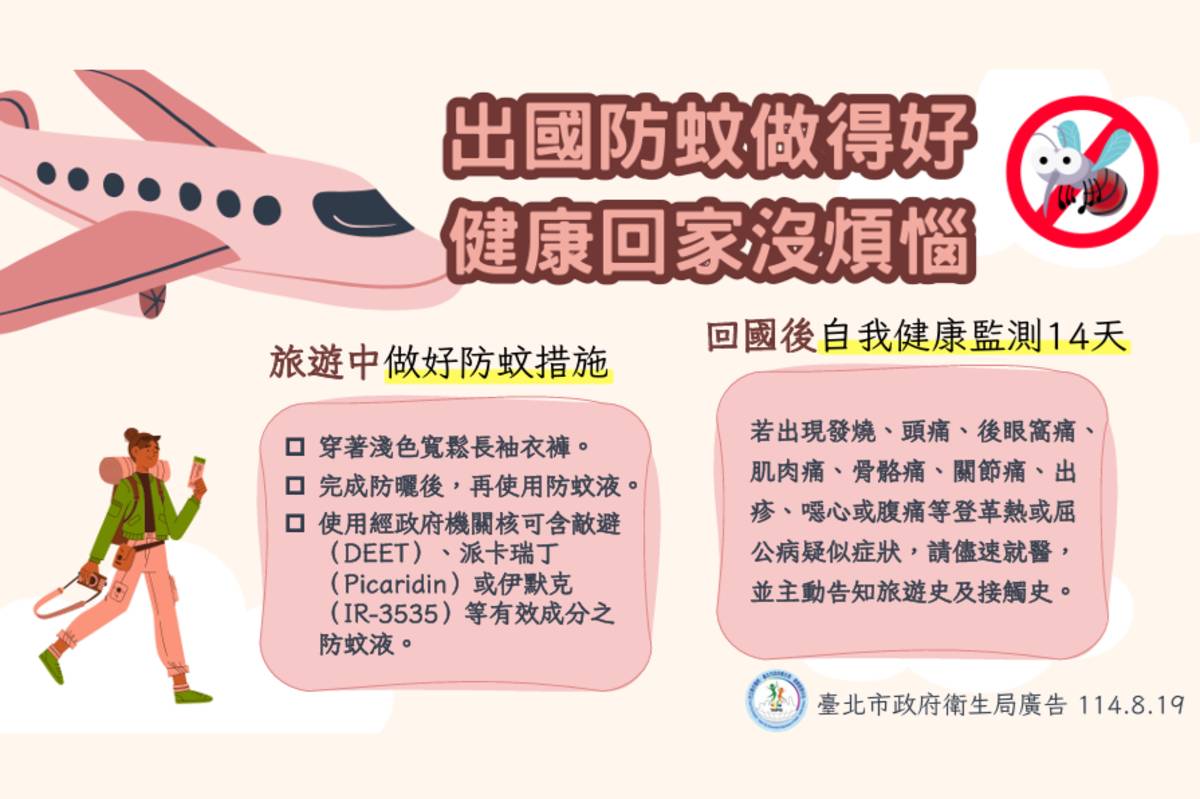

張惠美科長提醒,目前雖尚未出現登革熱及屈公病的本土疫情,但暑期是國人出國旅遊旺季,如計畫前往東南亞國家、中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區的民眾,請務必做好防蚊措施,儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲,外出時可使用經政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分的防蚊藥劑,以減少病媒蚊叮咬的傳播風險。

臺北市衛生局並表示,民眾返國後若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等登革熱或屈公病疑似症狀,請儘速就醫,並主動告知旅遊史及接觸史,以利及早診斷、及早治療,確保自身健康。此外,也呼籲民眾務必落實環境巡檢及清除戶內外孳生源,並留意登革熱或屈公病症狀。登革熱相關資訊可至北市衛生局官網登革熱專區查詢。