國立歷史博物館(史博館)推出《非.常文物:你可能不知道的史博典藏》特展,以「非.尋常」、「非.常見」為主軸,讓鮮少展出或具特殊故事性的珍貴館藏亮相,即日起至11月9日止,歡迎民眾來史博館體會觀賞文物的新樂趣,看見人與物、歷史與情感之間的深刻連繫,從全新角度認識史博典藏的魅力。

史博館表示,自1955年籌設,史博館是臺灣於戰後成立的首座國立博物館,70年來累積近6萬件珍貴館藏,《非.常文物》展猶如打開封藏的寶庫,探索星光點點的文物銀河中,被忽略卻極富意義的文化寶藏,與以往常見的精品展件不同,刻意挑選平時深藏庫房、不常亮相的典藏文物,許多藏品來自民間捐贈,是社會各界基於對史博館的信任與情感支持所無私貢獻的珍貴物件。

《非.常文物:你可能不知道的史博典藏》展從「非.尋常」、「非.常見」的概念出發,且以「人與物的連結」為引線,串起三大主題,「人與物的交會」呈現史博館創館簡史、具特殊外觀形式或內在意義的典藏,以及來自世界各地收藏者捐贈的文物,探討物件隱藏的情感與交流。如魏清德家屬慷慨捐贈、並於2011年經文化部公告為重要古物的甘國寶指畫作品《虎》、書法家于右任《「國立歷立史博物館」草書條幅》等。

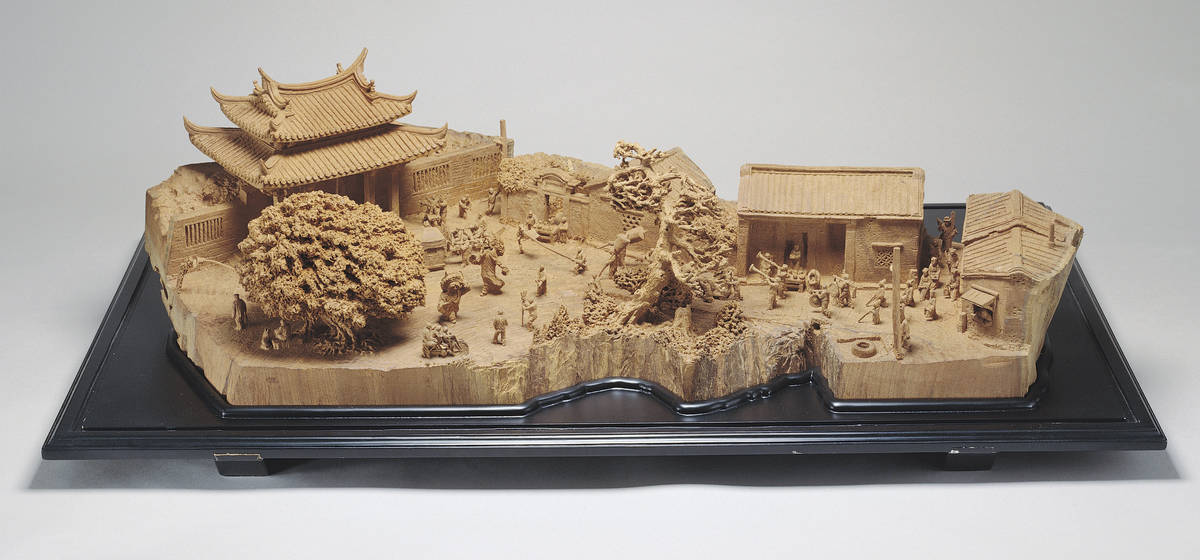

「回憶與紀錄的定格」包含重大歷史事件相關文物,以及記錄人生特殊時刻的物件,從巨觀的人群到微觀的個人兩種角度,呈顯物件所承載的人性意念和想望。如「亞洲鐵人」楊傳廣《十項運動紀念牌》,見證體壇在國際舞臺上最早的「臺灣之光」;木雕工藝師黃國書費時3年由一整塊臺灣櫸木雕刻而成、致贈史博館的《鹿港暗訪》。

「真實與想像的建構」則透過勾勒名人形象的相關物件,及描繪典籍傳說的虛擬角色作品,展現物件被賦予的人格詮釋與象徵。如張大千《以寫我憂》自畫像,繪寫畫家正在讀書的身影,落款詩作亦透露畫家心境;「畫狂人」葛飾北齋(1760-1849)巧妙融合「花和尚魯智深」、「武藏坊辨慶」、「狐嫁入(狐出嫁)」三主題於同一畫面的《北齋漫畫》單頁版畫等。