中央研究院「中研講堂」科普講座前進國立竹東高中,主題為「以科學思維發現與解決問題」為主題,從農業生物科技與科學史的角度切入,帶領現場聽眾思考如何以科學面對當代挑戰,並回望近代史,探討科學如何逐漸成為文化權威。中研院表示,這次活動吸引近兩百名師生與民眾踴躍參與,希望推動科普走入校園,激發青年世代對科學的探索精神。

中研院表示,首場講座由農業生物科技研究中心葉國楨特聘研究員兼主任主講,講題為「氣候變遷與農業的未來:從科技創新看永續農業的可能」。葉國楨主任指出,現今臺灣農業面臨氣候異常、病蟲害和全球競爭等多重挑戰,但危機也是轉機,科學與創新正展現出扭轉局勢的潛力,像是科學家利用更精準的「基因編輯」的「非基因轉殖」技術,培育可適應逆境或符合市場需求的作物,讓農業邁向與自然共生、兼顧產量與環境的永續新模式。葉國楨主任鼓勵現場同學,關注時代的改變及科技的進步,懷抱對科學的好奇與對社會的責任感,以知識創造價值,並勇於發明與創新,未來也有機會成為推動農業轉型、解決氣候問題的關鍵角色。

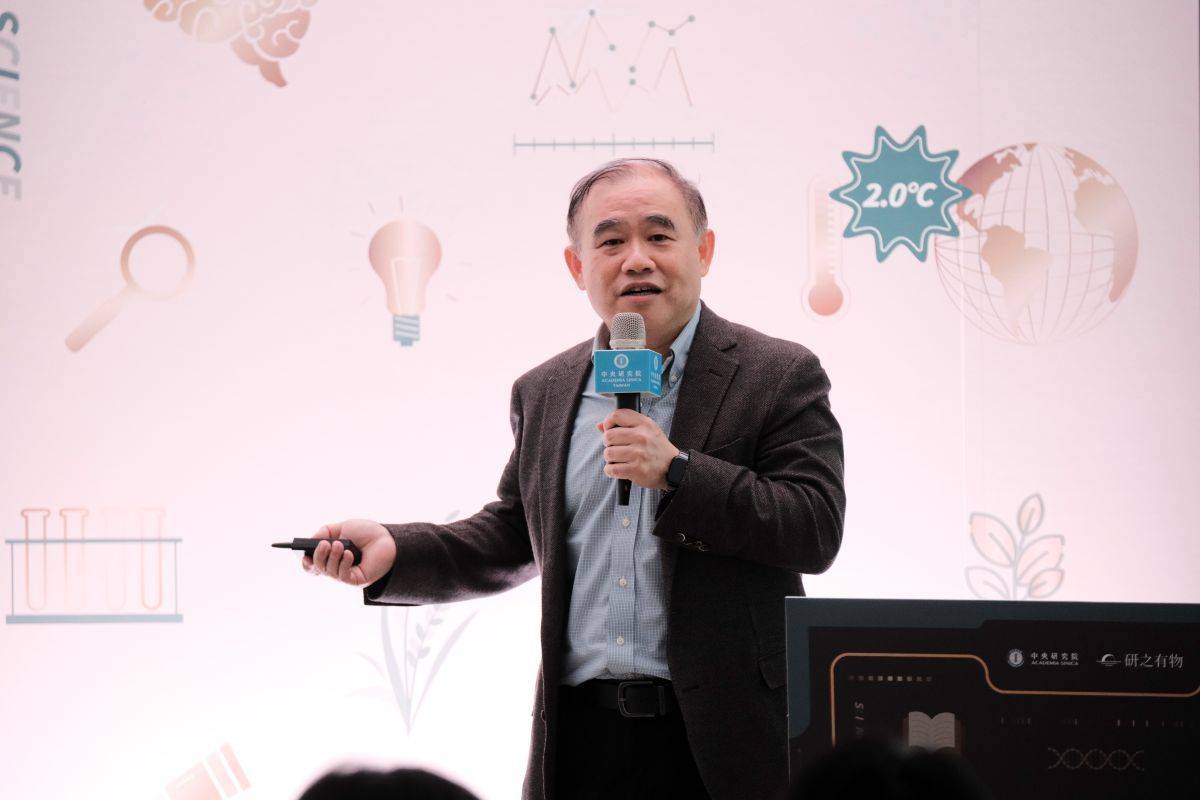

第二場講座由近代史研究所雷祥麟研究員兼所長主講,題目為「如何發現一個好問題?科學如何獲得文化權威?」。雷祥麟所長指出,在AI時代,人類最珍貴且無可取代的能力是「提出好問題」。他從科學史的全新視角,指出1898年出版嚴復所著的《天演論》,首次讓清末士人相信,社會與文化議題應以科學為依據。科學成為「真理」的過程,不僅依賴理性與實驗,也與社會文化與教育息息相關。雷祥麟所長勉勵同學以科學思維因應當代社會的挑戰,敏於觀察、勇於提問,因為每一次「為什麼」,都可能是開啟理解世界的新起點。

這場結合自然科學與人文探討的演講,吸引竹東高中師生與民眾熱烈參與。竹東高中陳同學表示,透過這場演講,他更體會到農業科技與日常生活息息相關。他翻閱對照自己親手繪製的植物光合作用課堂筆記,對於科學家能以人工設計方式提升植物固碳效率感到十分驚奇,也更深刻理解科學、氣候變遷與糧食安全之間的密切關聯。

竹東高中歷史科張老師則指出,雷祥麟所長的研究重新定義了《天演論》在科學史的重要性,翻轉過往的歷史詮釋,啟發她思考科學與人文的關聯性,也體會到「提問」比「解答」更重要。