日治時期,官方在台灣實施專賣制度後,並不是所有的物資都由官方來零售給民眾,而是透過一個叫做「賣捌人制度」的制度來實施。「賣」是販賣的賣,「捌」是提手旁再一個分別的別,「賣捌」在日文中念做うりさばき,就是「零售」的意思。

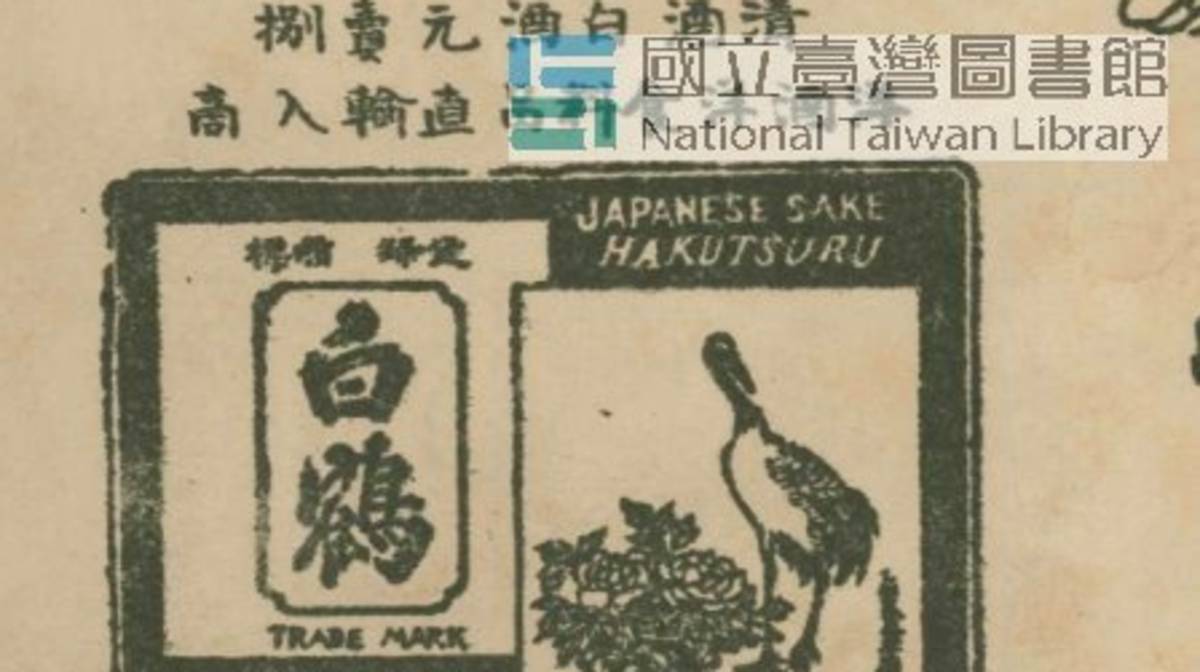

「賣捌人制度」是日治時期臺灣總督府專賣局針對多項專賣品所實施的經銷體系,這項制度主要是由官方將專賣品批售給批發商,再由零售商向批發商購買後,銷售給一般民眾。在這個層層疊疊的銷售制度中,批發商和零售商都可以獲得一些利潤,因此誰能被指定為批發商或零售上,就成為很重要的關鍵,官方通常會指定一些地方上的士紳,或是和官方關係比較友善的人成為批發商或零售商,他們之中,台灣人或在台日人都有,因此這項制度往往也成為官方拉攏民間士紳的酬庸手段之一。另一方面,要能夠囤積鹽、菸、酒等專賣品,本身也要有足夠的經營成本和存貨空間,因此批發商或零售商本身通常經濟實力也很不錯。

很多有名的人都在很長的一段時間,擁有銷售專賣品的利權,像是現在經營中國信託的辜家,最初發跡的辜顯榮,就曾擁有鹽專賣的利權,鹽專賣就是辜顯榮所經營的事業中,很重要的一部分。

到了戰後,日本人雖然離開臺灣了,但是接手的台灣省公賣局仍然繼續實施這樣的制度,只是名稱從「賣捌人制度」轉變成為「公賣制度」,仍然是由官方指定的特定店家來銷售菸酒等專賣品,被指定的店家會拿到官方准許銷售的「執照」,也就是我們過去在雜貨店看到、寫著「菸酒」兩個大紅字的圓鐵牌了。